水质电导率传感器测量原理

水质电导率是反映水体电解质含量的关键指标,其精准测量对饮用水安全、工业水处理、环保监测等领域意义重大。水质电导率传感器作为核心检测设备,其测量原理的科学性与技术实现的稳定性直接决定监测数据可靠性,相关科研人员与工程技术人员已对其原理机制与实践应用开展长期深入研究。

水质电导率是反映水体电解质含量的关键指标,其精准测量对饮用水安全、工业水处理、环保监测等领域意义重大。水质电导率传感器作为核心检测设备,其测量原理的科学性与技术实现的稳定性直接决定监测数据可靠性,相关科研人员与工程技术人员已对其原理机制与实践应用开展长期深入研究。

电极法核心原理

传感器核心测量原理为电极法,基于电解质溶液的导电特性。研究人员发现水体中溶解的电解质会电离产生正负离子,传感器电极与水体接触时表面形成电场,离子在电场作用下定向移动形成微弱电流,电流强度与离子浓度正相关且直接决定电导率大小,传感器通过检测该电流信号并转换,最终输出电导率数值。

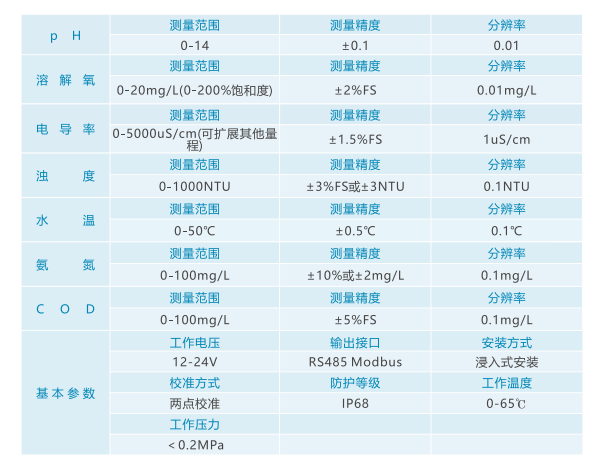

为适配不同水质环境,传感器设计多量程测量范围,从 0~20μS/cm 到 0~200mS/cm,不同量程对应不同分辨率,最低可达 0.01μS/cm,能精准捕捉电导率细微变化。温度会影响电解质导电性能,温度升高加快离子移动导致电导率数值偏高,行业内普遍采用 Pt1000 温度传感器实现自动温度补偿,通过实时监测水体温度并动态修正测量结果,使测量精度控制在读数的 ±1.5% 以内,温度测量误差不超过 ±0.3℃。

电极材质选用 316L 不锈钢、POM、ABS/PC 合金等,具备良好耐腐蚀性与稳定性,可减少化学物质侵蚀并降低结垢概率,保障电极与溶液长期稳定作用。电极结构经过优化设计,确保离子移动不受阻碍,电流信号采集稳定,响应时间控制在 30 秒以内,能快速反映水体电导率实时变化。

技术特性支撑

传感器采用 12~24V DC 供电,功耗仅 0.2W@12V,低功耗设计适配长期野外监测场景。输出方式采用 RS-485 接口并遵循 Modbus RTU 协议,可便捷连接第三方设备实现数据实时传输与集中管理,协议通用性使其具备良好兼容性,能融入不同监测系统。

传感器防护等级达 IP68,可水下长期稳定工作,线缆默认 5 米且支持定制,采用 4 芯双绞屏蔽线,线序定义清晰。工程技术人员强调,接线前需核对线序,所有接线处必须做好防水处理,用户线缆需具备防腐蚀能力,避免接线错误或防水不当导致传感器故障。

根据量程不同,传感器最低检出限在 0.1~8μS/cm 之间,能满足低至纯净水、高至工业废水的测量需求。其存储温度范围为 - 5~65℃,工作温度 0~50℃,工作压力不超过 0.6MPa,环境适应特性使其可应用于不同气候条件与水体压力场景。

安装与环境适配

传感器常见安装方式包括沉入式、流通式、顶部法兰式、侧壁安装等,沉入式通过 3/4NPT 管螺纹固定,适用于开放式水体;流通式适用于管道式水处理系统。工程技术人员在实践中发现,安装时需保证传感器离容器底部至少 5cm、离侧壁至少 2cm,避免沉积物与附着物污染电极,减少流动死角干扰。

不同量程传感器尺寸设计有差异,但均便于安装维护,接头采用 M16-5 芯防水接头公头提升防水性能。浑浊度高或含大量悬浮颗粒物的水体可能覆盖电极表面,需增加维护频率;海水等腐蚀性水体需选用耐腐蚀性更强的电极材质,避免电极腐蚀导致精度下降。

校准操作逻辑

校准是保障测量准确性的关键,研究人员通过实验验证,两点校准法能有效修正测量偏差。零点校准需先用蒸馏水冲洗传感器,吸干表面液体后接通电源,竖直放置在空气中静置 3 分钟,待数值稳定后操作,消除电极基线误差。

斜率校准需将传感器垂直放置于量程 20%~100% 的标准溶液中,且满足安装距离要求。不同量程传感器校准换算方式不同,通过相应换算使传感器准确识别标准溶液电导率,修正测量曲线斜率。

零点校准与斜率校准分别对应特定寄存器地址,温度校准需在溶液中进行,TDS 系数默认 0.64,用户可根据实际水体情况修改,确保 TDS 测量结果贴合实际。

维护策略要点

常规电极需周期性清洗与校准,维护周期由用户根据水体污染程度与使用频率确定。清洗采用软毛刷清除表面附着物,用蒸馏水冲洗后校准,避免划伤电极表面。

电感式电极基本免维护,外壳轻度污染或结垢不影响工作,如需清洗可采用软毛刷或砂纸清除附着物,轻微划伤不影响使用但需避免穿透外壳。传感器存储温度需控制在 - 5~65℃,运输过程需做好包装防护,接收时需检查外观与配件完好性。

水质电导率传感器以电极法为核心,结合温度补偿、精准校准、科学安装与维护等技术手段,实现不同水质环境电导率精准测量,为水质监测领域提供可靠技术支撑。

下一篇:小开关,撬动欧美市场